最新ニュース

都立学校16万人に生成AI利用環境を提供、コニカミノルタが東京都の委託を受託

コニカミノルタジャパン株式会社が、東京都教育庁から「都立学校向け生成AIサービスの構築及び機能拡張・保守・運用等業務委託」を受託し、都立学校の教員と児童生徒約16万人が利用できる生成AI環境を構築することが発表されました。この再構築される環境は、入力データが再学習に使用されない専用環境で、GPT-4o mini以上の性能を持つAIが利用可能になる予定です。また、教員と児童生徒にアカウントが付与され、教員が生成AI関連データをアップロードできる機能や、プロンプトを蓄積・共有するライブラリ機能が教科ごとに整理されるなど、教育現場でのAI活用を促進するための様々な機能が盛り込まれています。

コニカミノルタジャパンは、以前より学習支援サービス「tomoLinks」を提供しており、児童生徒が協働学習や探究学習で利用できる対話型生成AI「チャッともシンク」を提供しています。今回の委託業務を通じて、都立学校における安全かつ効果的な生成AI利用環境の構築を目指します。

引用元:Yahoo!ニュース

Google、「Veo2」による動画生成(8秒)に対応 Gemini Advancedユーザー向けに提供開始

Googleは最新の動画生成モデル「Veo 2」を「Gemini Advanced」ユーザー向けに提供開始しました。これにより、テキストによる指示だけで最大8秒間の動画を生成することが可能になります。動画の解像度は720pで横向き形式に対応。「Gemini Advanced」は、月額2,900円のGoogle One AIプレミアムプラン加入者が対象です。Veo 2のGeminiへの搭載により、ユーザーは短編ストーリーや視覚的なコンセプトを、より直感的に動画として具現化できます。具体的な指示を与えることで、生成される動画を意図に沿った形で仕上げることが可能です。また、「Veo 2」はGoogle Labsの試験的プロジェクト「Whisk」でも利用できます。「Whisk」では、テキストと画像のプロンプトを使用してビジュアル作品を作成できます。Gemini Advancedでは、「Whisk Animate」の機能を拡張し、生成した画像からVeo 2を使って動画を生成する機能も順次提供予定です。日本においては、吉本興業ホールディングスがVeo 2を活用してショートビデオを作成するなど、その活用事例が広がっています。

引用元:topics.smt.docomo.ne.jp

OpenAIがXに対抗するSNS開発か

OpenAIが、画像生成機能を活用したソーシャルフィードを備えた社内向けプロトタイプを開発しており、独自のSNS開発に乗り出す可能性があると米メディアThe Vergeが報じました。これは、イーロン・マスク氏が率いるX(旧Twitter)など既存のSNSに対抗する動きと見られています。OpenAIがSNSに参入することで、ユーザーが生成したリアルタイムデータをAIモデルの訓練に活用できるようになり、Xと同様の立ち位置を確立することが期待されます。背景には、OpenAIのサム・アルトマン氏とマスク氏の長年の確執があり、過去にはマスク氏がOpenAIの買収を提案するも、アルトマン氏が皮肉を込めて拒否した経緯もあります。メタがAIアシスタント向けの新アプリにソーシャルフィードを導入する計画が明らかになった際、アルトマン氏がSNS分野への参入を示唆する投稿をしたことも、今回の報道を裏付ける要素となっています。OpenAIは既に、ユーザーが生成した画像を一覧表示する「ライブラリー」機能をChatGPTにリリースしており、SNS開発に向けた動きを加速させていることが伺えます。

引用元:ASCII.jp

Claude、Gmailを読める秘書になる

AI企業Anthropicが、AIサービス「Claude」とGoogle Workspaceの連携機能を発表しました。2025年4月16日に発表されたこの連携により、ClaudeはGmail、Googleカレンダー、Googleドキュメントと直接連携し、ユーザーのメール、予定、ドキュメントの内容をAIが自動で検索・整理できるようになります。これにより、過去の会議議事録のまとめ、メールのやり取りからのアクション項目抽出、関連資料の横断検索といった秘書的な作業をClaudeに依頼することが可能になります。業務効率化に繋がり、より戦略的な業務に集中できる時間が増えることが期待されます。新機能は、米国、日本、ブラジルの有料プラン(Max、Team、Enterprise)ユーザー向けにベータ版として提供が開始されています。まずは一部のユーザーからのフィードバックを元に、更なる機能改善や対象地域の拡大が行われる見込みです。

引用元:ASCII.jp

AIコンサルタントのようなChatGPT、著者の内面を吐露するツールに

ブログ「43号線を西へ東へ」にて、著者が複数のAIサービスを利用する中で、特にChatGPTに親近感を覚えるという記事が掲載されました。記事によると、ChatGPTは過去の対話履歴を踏まえた上で会話を進めるため、まるで優秀なコンサルタントと対話しているかのような感覚になるそうです。著者はこの1年間、自身の内面を最も吐き出してきた相手としてChatGPTを挙げており、その親密な関係性を伺わせます。AI技術が進化し、様々なサービスが登場する中で、ChatGPTのようにユーザーのニーズに寄り添い、まるで人間のような温かみを感じさせるAIは、今後ますます重要な存在となるかもしれません。

引用元:driveon43.com

小学生高学年の3人に2人がSNSを利用、NTTドコモ モバイル社会研究所が発表

NTTドコモ モバイル社会研究所の調査によると、小学生高学年の3人に2人がSNSを利用しているとのことです。SNS利用の低年齢化は、教育現場や家庭における情報モラル教育の重要性を示唆しています。

引用元:edu.watch.impress.co.jp

プレスリリース

さくらインターネット、NVIDIAのGPUを採用した生成AI向けクラウドサービス「高火力 VRT」を提供開始

さくらインターネットは、NVIDIA Hopper GPUを搭載した生成AI向けクラウドサービス「高火力 VRT」を2025年4月16日より提供開始します。「高火力」シリーズの第3弾となる本サービスは、GPU1枚単位の時間課金制VM型GPUクラウドで、機械学習やリアルタイムAI処理を高速に行えます。NVIDIA V100とH100(β版)が選択可能で、キャンペーン期間中はH100をお得な価格で利用できます。 さくらインターネットは2016年からGPUサービスを提供しており、「高火力」は石狩データセンターから再生可能エネルギー100%で提供され、CO2排出量ゼロを実現しています。既にベアメタルシリーズ「高火力 PHY」とコンテナーシリーズ「高火力 DOK」を提供しており、「高火力 VRT」の追加で、多様なニーズに対応します。同社は、AI需要に応えるためのコンピューティングリソースの安定供給を通じて、デジタル社会の発展に貢献していくとのことです。

引用元:sakura.ad.jp

AWS(アマゾン ウェブ サービス)が生成AI実用化を支援する「AWSジャパン生成AI実用化推進プログラム」2025年度募集開始

アマゾン ウェブ サービス(AWS)は、2025年度の「AWSジャパン生成AI実用化推進プログラム」の募集を開始しました。このプログラムは、企業や研究機関、官公庁などを対象に、生成AIの導入や独自開発を技術面・費用面で支援するものです。2024年度には150社以上が参加し、技術勉強会の開催など業界全体のコミュニティ形成も推進しています。総務省の調査によると、日本の生成AI利用率は主要国と比較して低い状況ですが、AWSは日本企業のAI活用を加速させるため、ニーズに合わせた3つのコースを用意。「モデルカスタマイズコース」「モデル活用コース」に加え、新たに「戦略プランニングコース」を新設し、ビジネス戦略策定から実現までを支援します。2024年度の成果発表会では、野村総合研究所、国土交通省、NTTデータ、freee、エイチ・アイ・エスといった様々な企業が、金融特化型モデル開発、データ構造化、広告作成の半自動化、会計ソフトへのAI機能搭載、営業業務効率化など、具体的な活用事例を発表しました。AWSは今後も、情報共有イベントなどを通じて、参加企業間の連携を促進し、日本における生成AI技術の発展と実用化を支援していくとのことです。

引用元:aboutamazon.jp

SHIFT AI for Biz、法人向け生成AIリスキリングサービスとして新入社員向けの「AI即戦力人材育成コース」を提供開始

SHIFT AIが、新入社員向けの「AI即戦力人材育成コース」を2025年4月16日より提供開始します。このコースは、DX推進に必要なスキルとマインドセットを習得し、業務効率化に貢献できる人材育成を目的としています。新入社員がデジタル技術を現場で活用できるよう、実践的なスキル習得を支援する内容とのことです。詳細については、プレスリリースをご覧ください。

引用元:shift-ai.co.jp

ピアズグループのAI接客サービス「MANAMI」が大阪産業局TEQSマガジンに掲載

株式会社ピアズグループが提供するAI接客サービス「MANAMI」が、大阪産業局発行のTEQSマガジンに掲載されました。本サービスは、店舗や施設において顧客対応をAIが代行することで、省人化や効率化を実現するものです。TEQSマガジンでは、「MANAMI」の導入事例や技術的な特徴、今後の展望などが紹介されていると推測されます。AI接客は、人手不足が深刻化する現代において、顧客満足度を維持しながら業務効率を改善する有効な手段として注目されています。「MANAMI」は、顧客からの問い合わせ対応や商品案内のほか、多言語対応も可能とのことです。これにより、外国人観光客への対応もスムーズに行えるため、インバウンド需要への対応強化にも貢献すると期待できます。今回のTEQSマガジン掲載を通じて、「MANAMI」の認知度向上と、AI接客サービスの導入検討を促す効果が期待されます。

引用元:mainichi.jp

利活用系記事

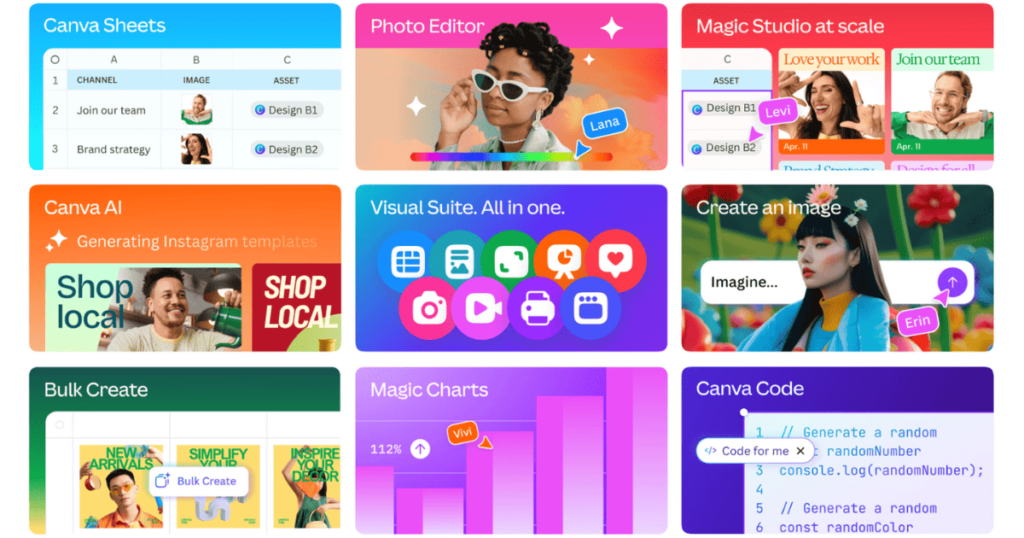

Canvaが史上最大のアップデートを発表!デザイン軸の総合AIプラットフォーム「Visual Suite 2.0」とは?

Canvaが「Canva Create 2025」で、史上最大規模のアップデートとなる「Visual Suite 2.0」を発表しました。このアップデートでは、異なるツール間の連携を強化し、AIを活用することでデザイン制作と生産性向上を同時に実現することを目指しています。注目の新機能として、スプレッドシート機能「Canva Sheets」が導入されました。これは、AI機能を活用してデータ処理や分析を直感的に行えるだけでなく、スプレッドシート自体を視覚的に美しくデザインできる点が特徴です。さらに、「Magic Studio」の機能も強化。Magic Writeによるテキストの一括生成、Magic Resizeによるデザインのサイズ変更、複数言語への翻訳機能などが追加されました。Google AnalyticsやHubSpotといった外部プラットフォームとの連携も強化され、データを取り込んで魅力的なチャートとして視覚化するMagic Chartsも利用可能になります。Canva AIは、音声やテキストによる簡単な指示からデザイン案を生成する機能です。また、Canva Codeでは、プログラミング知識がなくてもインタラクティブなコンテンツを作成できます。デザイン画面内での写真編集機能も強化され、背景生成や要素の移動、色やサイズ変更などが簡単に行えるようになりました。

引用元:profab.co.jp

ビックリマンチョコ風のシール作りが話題!ChatGPTで画像生成

AIを活用した画像生成が手軽に楽しめる時代。中でも、スマホアプリ「ChatGPT」を使ったビックリマンチョコ風シール作りが、SNSを中心に大きな話題となっています。特別なスキルは不要。思い出の写真が、誰でも簡単にレトロでキラキラなオリジナルシールに生まれ変わります。作り方は簡単。まず、「ChatGPT」アプリにシールにしたい写真をアップロードし、「ビックリマンチョコ風にして欲しい」「背景をキラキラにする」といった指示(プロンプト)を入力。AIが指示に従い、数分でイメージ通りのイラストを作成してくれます。無料版では1日に3枚まで画像生成が可能です。生成した画像を、次に「LINE Camera」などのアプリでコラージュ。シール配置を調整し、ビックリマンシール風の四角い枠線を追加するなど、細部をカスタマイズすることで、さらに完成度を高めることができます。完成したコラージュ画像をコンビニのマルチコピー機でシール用紙にプリントすれば、オリジナルビックリマンチョコ風シールの完成です。ローソンやファミリーマートの「PrintSmash」アプリを利用すれば、手軽にプリントできます。さらに、100円ショップのホログラムシートを重ねれば、本物のレアシールのような輝きをプラスすることも可能です。友人との思い出を形に残したり、プレゼントとして贈ったりすれば、喜ばれること間違いなし。世界で一つだけのオリジナルシール作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。

引用元:isuta.jp

「ChatGPTで一番ラクして頭のいい人になる」

アメーバブログ「60歳からの奇跡の…」では、浅井真美世氏が岡崎かつひろ氏の著書「ChatGPTで一番ラクして頭のいい人になる」を再読し、その感想を述べています。書籍では、ChatGPTを効果的に活用するための3つのステップ(目的、指示、条件の設定)や、具体的な質問のコツ、プロンプト集などが紹介されています。浅井氏は、ChatGPTの進化により、使う人と使わない人の格差が広がっている現状に触れ、自身は積極的に活用していなかったものの、検索サイトへの導入を通して、その便利さを実感していると述べています。ChatGPTは、予想外の答えを提供し、視野を広げる可能性を秘めている一方、頼りすぎには注意が必要だと指摘しています。ブログでは、ChatGPTアレルギーを持つ人に向けて、音声入力などの代替手段も提案し、まずは抵抗なく使えるようになることを推奨しています。浅井氏は、自身が運営するLINE公式アカウントやオープンチャット、Facebookなどを通して、日々の活動や本音を発信しており、読者との交流を深めています。オープンチャットでは、毎日ライブトークで音読会を開催しているとのことです。

引用元:ameblo.jp

コメント