- 最新ニュース

- プレスリリース

- TIS、Amazon Q Business活用生成AIサポートチャットのベータ版を提供開始

- メタリアル、法人向け貸出審査レポート作成AIエージェント「Metareal レンディング」提供開始

- データ&AIの最新技術を体験!実践型ハッカソンイベント「OpenHack for AI Agent & Data Intelligence」開催

- JTP、企業の業務効率化を加速する「AWS生成AI導入支援ソリューション」の提供を開始

- PFN、生成AI活用エンタープライズ向けAIプラットフォーム「PreferredAI Work Suite」を正式リリース

- 国内最大級のIoTカンファレンス「SORACOM Discovery 2025」開催:IoTとAIの融合がもたらす未来を探求

- ライオン、共通業務に対応するAIエージェントを社内生成AIサービスに実装し、AI人材育成を加速

- 利活用系記事

最新ニュース

LegalOn Technologies、Herixとデューデリジェンス効率化AIで資本業務提携

株式会社LegalOn Technologies(LegalOn)は、生成AIを活用したデューデリジェンス効率化SaaS「Aidiligence」を提供する株式会社Herixと資本業務提携を締結しました。この提携は、AIによる反復作業の自動化と専門家の判断支援という共通のビジョンに基づくものです。M&Aや投資におけるデューデリジェンスは、膨大な資料確認に多大な時間とコストを要し、専門人材の不足や作業の属人化が課題です。Herixの「Aidiligence」は、生成AIで契約書などのドキュメント読み込み・整理を自動化し、専門家がリスク判断などの本質業務に集中できる仕組みを提供します。LegalOnは、この出資と提携を通じてHerixの成長を支援し、プロフェッショナルへの付加価値向上と社会全体の発展に貢献していく方針です。

引用元:LegalOn Technologies

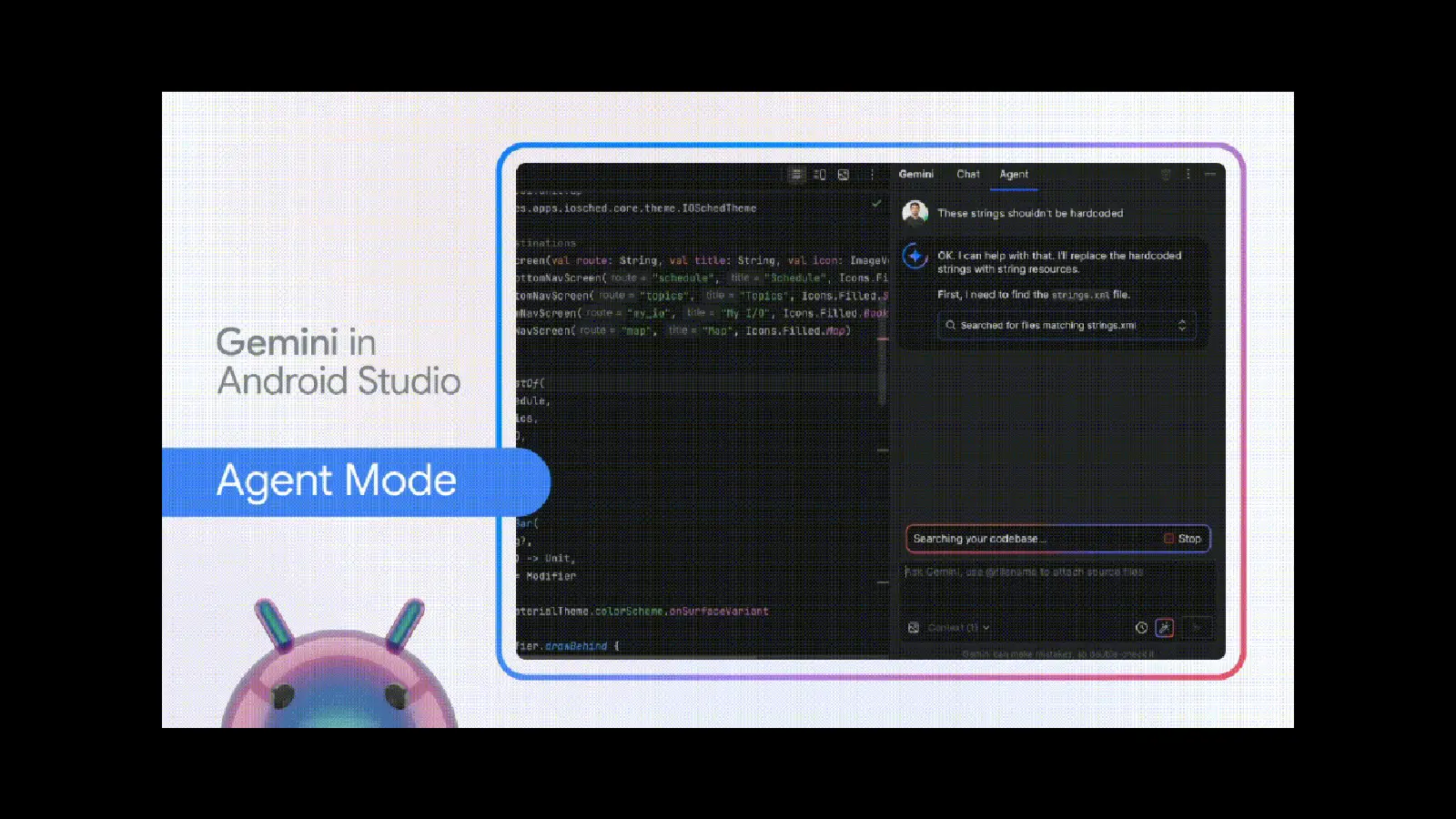

Android Studio Geminiに複雑なタスクを自動化する「エージェントモード」が追加

Googleは、Androidアプリ開発環境であるAndroid Studioに搭載されたAIアシスタントGeminiに新機能「エージェントモード」をリリースしました。最新のAndroid Studio Narwhal Feature Drop Canary版で利用可能となり、開発者は自然言語で複雑なタスクをGeminiに指示できるようになります。このエージェントモードは、単なるコード提案に留まらず、Geminiが開発者の自然言語による目標に対し、実行計画を立案し、プロジェクト内の複数ファイルにまたがる変更やIDEツールを駆使してタスクを自律的に遂行するAI機能です。これにより、開発者は定型的な作業をAIに任せ、より創造的な業務に注力できます。Geminiは実行計画を提示し、開発者が各ステップを確認・承認する形です。また、Gemini APIキー設定により、100万トークンのコンテキストウィンドウを持つGemini 2.5 Proの利用も可能です。今回のリリースは、AIがコーディング支援から自律的な「エージェント」へと進化する大きな一歩とされており、今後のAndroidアプリ開発を大きく変える可能性を秘めています。

引用元:ヘレンテクノロジー

プレスリリース

TIS、Amazon Q Business活用生成AIサポートチャットのベータ版を提供開始

TISは2025年6月24日、同社の「マネージドサポートサービス」契約者向けに、アマゾン ウェブ サービス(AWS)が提供する「Amazon Q Business」を活用した生成AIサポートチャットのベータ版の提供を開始すると発表しました。この新サービスは、システム開発および運用の技術課題解決に特化しており、TISが培ってきたAWS運用ノウハウに基づく実践的なナレッジを、生成AIを通じて迅速に提供することを目指しています。企業固有のシステム構成やセキュリティ要件に対応できる専門的なナレッジ需要が高まる一方で、汎用AIでは対応が難しいケースが増加する中、TISは「Amazon Q Business」と自社の知見を組み合わせ、初期費用不要で利用できる環境を提供します(月々のAWS利用手数料とサービス手数料は別途発生)。TISは今後、「Amazon Q Business」の日本語公式サポート開始に合わせて正式版をリリースし、収録ナレッジデータの拡充を通じて、より幅広い技術領域の課題に対応していく方針です。

引用元:TIS株式会社

メタリアル、法人向け貸出審査レポート作成AIエージェント「Metareal レンディング」提供開始

株式会社メタリアルは2025年6月24日、法人向け貸出審査レポート作成AIエージェント「Metareal レンディング(Metareal LD)」の提供を開始しました。このツールは、銀行の貸出部門や審査課向けに開発され、法人融資審査の業務効率化と審査精度の向上を目指します。Metareal LDは、申込書や信用調査報告といった社内データに加え、業界動向、信用格付情報、経済指標などの最新オンラインデータをAIが統合的に分析し、最適な審査レポートをWordやPDF形式で数分以内に自動生成します。これにより、多岐にわたる情報処理に追われる審査担当者の負担を軽減し、業務の標準化と属人化の解消が期待されます。同社は今後、この「Metareal LD」を第一弾として、金融業界にとどまらず多様な業種に特化した生成AIシリーズ「Metareal AI」の展開を予定しており、現場でのAI活用を支援するAIコンサルティングも強化していく方針です。

引用元:PR TIMES

データ&AIの最新技術を体験!実践型ハッカソンイベント「OpenHack for AI Agent & Data Intelligence」開催

「OpenHack for AI Agent & Data Intelligence」と称する実践型ハッカソンイベントが、2025年6月24日に日本マイクロソフト品川本社で開催されることが発表されました。データブリックス・ジャパン株式会社が主催し、日本マイクロソフト株式会社および株式会社エーピーコミュニケーションズが共催します。本イベントは、データサイエンティスト、データエンジニア、アナリストなど、データを扱う専門家を主な対象としています。最新のDatabricks AIおよびAzure AIの徹底攻略を目指し、Azure環境を活用した実践的なハンズオン形式で進められます。参加者は、実業務や企業課題に沿ったシナリオを通じて、AzureならびにAzure Databricksの習熟度を高め、多様なデータ分析手法やエージェントアプリケーションの開発、実装、運用の方法を学習することが期待されます。特に、Microsoft Azure上で自社データと生成AIモデルを活用したデータ分析の実践や、生成AIの最新機能に触れる機会が提供される予定です。定員は50名程度で、参加費は無料とされています。

引用元:PR TIMES

JTP、企業の業務効率化を加速する「AWS生成AI導入支援ソリューション」の提供を開始

JTP株式会社は、2025年6月24日より、企業の業務効率化を加速させる「AWS生成AI導入支援ソリューション」の提供を開始したと発表しました。このソリューションは、急速に進化する市場環境において企業が生成AIを積極的に活用するニーズに応えるもので、特にスケーラビリティやセキュリティに優れるAWSの生成AIサービスを効果的に導入できるようサポートすることを目的としています。本サービスは、AWSが提供する代表的な生成AIサービスである「Amazon Bedrock」と「Amazon Q」を中心に据え、これらの組み合わせを通じて企業の生成AI活用を促進します。Amazon Bedrockは多様な基盤モデルを統合APIで利用可能にするマネージド型サービスであり、Amazon Qは組織内のあらゆる従業員がデータに関する洞察を得てタスク処理を加速できるよう設計された生成AIアシスタントです。ITプラットフォームの導入や運用支援を長年手掛けるJTPは、企業が生成AIを効果的に導入するための具体的な課題解決や、最適なモデル選定、セキュアな環境構築を一貫して支援します。これにより、企業のDX推進がさらに加速し、生産性向上が期待されます。

引用元:JTP株式会社

PFN、生成AI活用エンタープライズ向けAIプラットフォーム「PreferredAI Work Suite」を正式リリース

株式会社Preferred Networks(PFN)は2025年6月24日、生成AIを活用したエンタープライズ向けAIプラットフォーム「PreferredAI Work Suite」の正式リリースを発表しました。本サービスは、組織全体でAIを使いこなし、業務効率化を促進することを目的としています。PreferredAI Work Suiteの主な機能は、PDFやWord、Excel、音声、画像など多様な形式のファイルをアップロード・検索できるストレージ機能、Web検索やLLM、外部サービスを組み合わせ自然言語でAIエージェントを作成し日常業務を自動化できるワークフロー機能、そして社内データと自動連携するAIチャット機能とAIノート機能による質疑応答や要約、推敲、翻訳などが挙げられます。PFNの専門チームが業務ヒアリングから導入、運用まで総合的にサポートする伴走支援体制も提供されます。今後、Work Suiteはさらに多様なデータ形式への対応、既存システムとの連携強化、AIエージェント連携APIの提供を進める予定です。PFNは「PreferredAI」として、人材採用支援サービスやテキストデータ分析サービスなど、生成AIを活用した多様なソリューションを展開し、企業のデジタル革新に貢献していく姿勢です。

引用元:株式会社Preferred Networks

国内最大級のIoTカンファレンス「SORACOM Discovery 2025」開催:IoTとAIの融合がもたらす未来を探求

国内最大級のIoTカンファレンス「SORACOM Discovery 2025」が開催されます。今年で10回目を迎える本イベントは、IoTとAIの最前線で活躍する実践者を招き、多角的な視点から両技術の融合がもたらす未来を探求する内容です。基調講演では、「Crossroad~IoT×AIが交差する未来~」と題し、IoTとAIが織りなす新たな可能性に焦点が当てられます。また、「真のIoTへ導く「データとネットワークの交差点」とその先へ」といったテーマも取り上げられ、深い洞察が提供されることが期待されます。多彩なセッションでは、テクノロジーとビジネスが交わることで生まれる価値や可能性について深掘りされ、ビジネスの現場で役立つヒントや気づきを得られる機会となるでしょう。展示ブースでは、30社以上のスポンサー企業とソラコムが協力し、ルーターやセンサーなどのデバイスから、AI画像解析、コネクテッドカー、スマートファクトリー、CO2削減、遠隔監視、機械学習といった先端技術ソリューションまで、幅広いデモンストレーションや実践事例が一挙に紹介されます。

引用元:SORACOM Discovery

ライオン、共通業務に対応するAIエージェントを社内生成AIサービスに実装し、AI人材育成を加速

ライオン株式会社は2025年6月24日、社内生成AIサービス「LION AI Chat」を大幅にアップデートし、共通業務に対応するAIエージェントを新たに実装したと発表しました。これにより、従業員はメール作成や会議議事録の要約、コード作成サポート、調査支援といった日常業務を効率化できます。同社は生成AIの活用において人材育成を重要視しており、ビジネス部門が主導で各部門固有の課題に最適化したAIエージェントを開発できる体制を構築。その一環として、ノーコード・ローコードツール「Dify」を活用し、非エンジニアを含む100名の「AIエージェント開発者」を2025年末までに育成する集中教育プログラムを開始しました。これは、AIがタスク計画や外部システム連携、自己改善ループを備えた「自律型エージェント」へと進化する背景を踏まえ、業務自動化と創造的な業務への集中を実現するための取り組みとされています。ライオンは、従業員がAIと共創し価値を生み出す「生成AIの民主化」を通じて、継続的な業務革新と企業成長を目指す方針です。

引用元:ライオン株式会社

利活用系記事

Google Gemini 2.5 ProとFlash、ビジネスでの最適な使い分け

Googleは、最新のAIモデルとして「Gemini 2.5 Pro」と「Gemini 2.5 Flash」を発表し、ビジネスシーンでの活用法が注目されています。これらのモデルは、それぞれの特性に応じた使い分けにより、業務効率の向上が期待できます。「Gemini 2.5 Pro」は、その優れた「推論力」を最大の特徴としており、複雑な契約書のレビューや、過去のデータを踏まえた企画立案といった高度な思考を要する作業の効率化に貢献する可能性があります。書籍一冊分や研究論文、大量のコードを一気に読み込み分析できるほどの情報処理能力を持ち、無料で利用可能です。一方、「Gemini 2.5 Flash」は、応答速度の速さが際立っており、迅速なレスポンスが求められる場面で特に有効です。メールやブログ記事の作成、翻訳、プログラミング支援など、日々の業務における「ちょっと知りたい」「サクッと作りたい」「パッと整理したい」といったニーズに素早く応えるアシスタントとしての役割が期待されます。自身の業務内容や目的に合わせて、これらのAIモデルを適切に選択し活用することが重要です。

引用元:dメニューニュース

観光庁が調査報告:生成AIを「適切」かつ「効果的」に活用するには?

観光庁は観光分野のDX推進の一環として、生成AIの「適切かつ効果的な活用」に関する調査に取り組んでいます。先日開催された「Next Tourism Summit 2025」の2日目では、観光地や宿泊施設における生成AIの具体的な活用事例と成果が報告されました。報告会では、問い合わせ対応の効率化、インバウンドマーケティング工数や多言語翻訳工数の大幅な削減、従業員のシフト作成の自動化、追加飲食の提案力強化、アレルギー対応業務の効率化など、多岐にわたる生成AIの活用事例が紹介されました。また、社内QAデータベースの構築による情報共有の円滑化や、従業員が自ら生成AIツールを作成し業務改善を行う取り組みも発表されました。トークセッションでは、生成AI活用時の誤情報(ハルシネーション)のリスクや、宿泊現場でのAI導入におけるインターフェイス設計の重要性についても議論が行われました。観光庁は、個人情報保護や著作権、バイアス排除といった観点も重要であるとし、適切なAI活用に向けた情報提供を呼びかけています。これらの発表と議論を通じて、観光産業におけるAI活用の可能性と課題が明確になりました。

引用元:訪日ラボ

コメント