最新ニュース

量子×AIの新技術で宇宙の異常X線現象を特定 東北大学らの研究グループ

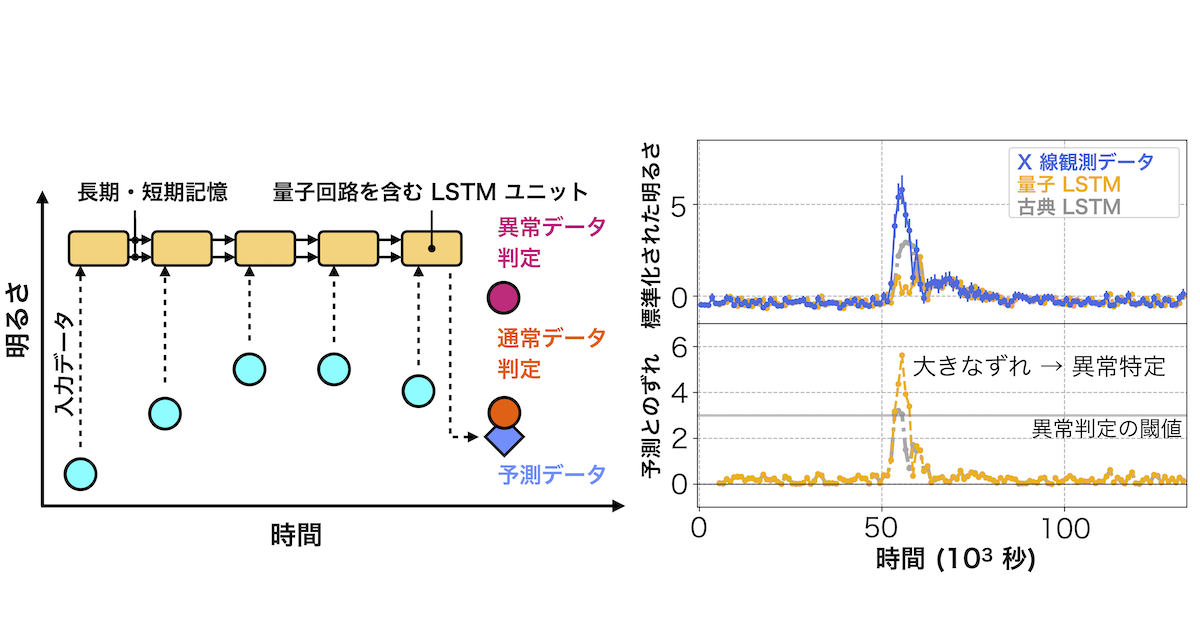

東北大学、大阪大学、立教大学、理化学研究所の研究グループが、量子コンピューターとAI(人工知能)を組み合わせた最先端の「量子機械学習」モデルを開発し、宇宙のX線変動データに応用する画期的な研究成果を発表しました。欧州宇宙機関のX線天文衛星XMM-Newtonが約24年間にわたり取得した大規模データに対し、機械学習で用いられるLSTMニューラルネットワークに量子回路を組み込んだ「量子LSTM」を適用。これにより、宇宙における113件もの異常なエネルギー(X線)放射現象の特定に成功しました。

本研究では、観測データと予測データのずれが大きい場合に異常現象と判定する手法が用いられ、古典的なコンピューターを用いた場合と比較して、より多くの異常候補を発見できたとのことです。これは、将来取得される膨大な宇宙観測データの中から、人類の予想を超えるような変動や、いまだ隠されている宇宙の多様性、未解明な物理現象を発見する新たな道を切り拓くものとして期待されています。この先進的な量子機械学習モデルの開発は、宇宙の神秘の解明に大きく貢献する可能性を秘めています。

引用元:東北大学

脳卒中患者の運動予測を2センサで高精度化 東北大学が新たなAI技術を開発

東北大学の研究グループが、脳卒中患者の運動予測をより簡便かつ高精度に行う新たなAI技術を開発しました。脳卒中患者は非対称な歩行パターンを示すことが多く、従来のリハビリテーションにおける下肢運動の評価には、通常4つ以上のセンサ(慣性計測装置:IMU)が必要とされていました。

今回開発された手法では、時間的畳み込みネットワーク(TCN)と物理法則を組み込んだ機械学習(Physics-Informed Learning)を組み合わせることで、歩行中の下肢運動を予測。これにより、使用するセンサをわずか2つにまで削減することに成功したとのことです。この技術により、患者やセラピストの負担が軽減され、より手軽に正確な運動評価が行えるようになることが期待されます。慢性脳卒中患者と健常者での検証を通じて、このフレームワークの有効性が確認されており、個々の患者に最適化されたリハビリテーション方針の決定に役立つ可能性を秘めています。

引用元:東北大学

プレスリリース

OpenAI、AtCoder World Tour Finals 2025に参画し「人間 vs AI」エキシビションマッチ開催

競技プログラミングイベント「AtCoder World Tour Finals 2025」に、AI開発を牽引するOpenAIがスポンサーとして参画することが決定しました。この世界最高峰の大会では、史上初となる「人間 vs AI」のエキシビションマッチが実施される予定で、人工知能の現状と可能性を探る注目の対決が繰り広げられます。

OpenAIが本イベントのスポンサーとなる背景には、競技プログラミングが生成AIの重要な応用分野として研究コミュニティから注目されている点があります。特に大規模言語モデル(LLM)はアルゴリズム部門におけるコード生成で高い精度を示していますが、創造性や試行錯誤が鍵となるヒューリスティック部門はAIにとって新たな挑戦領域とされています。AtCoder側もAIと競技プログラミング双方の発展には最先端技術を担う企業との連携が不可欠と考えており、今回の協業が実現しました。「人間 vs AI」エキシビションマッチは、ヒューリスティックコンテストの形式でAI技術の性能を可視化することを目指しており、単に勝敗を競うだけでなく、AIの能力を具体的かつ定量的に把握することで、今後の技術発展や教育への応用につながる知見を得ることを目的としています。

引用元:PR TIMES

Too、CEDEC2025でゲーム開発向け生成AIの可能性を展示

2025年7月22日から24日にかけて、パシフィコ横浜ノースで「CEDEC2025」が開催される予定です。このイベントに、クリエイティブ市場の総合商社である株式会社Tooが出展し、ゲーム開発における生成AIの可能性をテーマとした展示を行うことを発表しました。

Tooのブースでは、ゲーム開発の効率化とパフォーマンス向上を目指し、アドビの安全な画像生成AI「Adobe Firefly」や、プランナー・プログラマー向けのコミュニケーションツールである「Miro」の最新AI機能が紹介されるとのことです。さらに、デジタルスカルプトツール「ZBrush」も出展製品として名を連ねています。来場者は、これらのツールを活用した生成AIの実践的な利用方法を、事例やデモを通じて確認できるとのことです。ゲーム開発におけるAI技術の動向に関心がある方にとって、最新の情報を収集する貴重な機会となるでしょう。

引用元:PR TIMES

JEPA、生成AI時代の大学教育・研究・知の再構築に関するオンラインセミナー開催

日本電子出版協会(JEPA)は、2025年7月30日にオンラインセミナー「生成AI時代の大学ー学び・研究・知の再構築」を開催すると発表しました。このセミナーは、デジタルトランスフォーメーション(DX)をさらに一歩進めた「AIトランスフォーメーション(AX)」の時代において、生成AIが大学教育、研究、そして知のあり方に与える大きな影響に焦点を当てています。高等教育における生成AIの活用と、その未来について多角的に掘り下げられる予定です。

講演では、ChatGPTのような対話型AIが教育と「知」に与える変革、AIリテラシーの重要性について考察が深まります。また、教材作成、フィードバック、自学支援といった授業・学習現場での具体的な活用事例が紹介されるほか、学習評価や倫理的課題といった側面についても掘り下げられる見込みです。研究活動においては、文献検索、要約、執筆支援、思考補助など、生成AIが研究スタイルに与える影響や、研究者の役割がどう再定義されるかについても言及されるとのことです。さらに、大学運営や組織運営におけるAIの活用として、業務効率化、学生対応の自動化、学習データを用いた意思決定支援の可能性と今後の展望が紹介されます。参加は無料で、生成AIがもたらす高等教育の未来に関心を持つ方々にとって、有益な情報が得られる機会となることが期待されます。

引用元:日本電子出版協会(JEPA)

利活用系記事

ChatGPTを活用したビジネス収益化戦略:GPTsやDeep Researchで競争力向上

2025年7月2日、AI活用による収入増加に関する記事が公開されました。AIを用いた短期間での収益化情報が散見される中で、記事では真にAIで利益を得るには、誰もが手軽にできる使い方ではなく、戦略的なアプローチが不可欠と指摘しています。

記事では、ChatGPTをビジネスパートナーとして活用する具体的なスキルが紹介されています。基本的な使い方を超え、高度な機能活用が重要とされます。例えば、「GPTs」は独自AIアシスタント構築機能で、特定業務特化AI開発やサービス提供を可能にします。「Projects機能」はチャット管理によるプロジェクト整理で、作業効率と品質向上が期待されます。「Deep Research」はウェブ巡回による市場調査や競合分析を短時間で完了させ、大幅な時間短縮が期待されます。また、「戦略的なプロンプト設計」は複雑なタスクの段階的指示により、質の高いアウトプットを得る手法として有用です。実践事例として、製薬企業やスタートアップでGPTsを活用した業務効率化・品質改善が挙げられ、GPTsを用いた副業サービスも増加傾向にあり、新たな収益モデルとなる可能性も示唆されています。ChatGPTで収益を伸ばすには、テンプレート活用を超え、これらの戦略的機能活用へのシフトが、今後のAI活用競争力を左右する鍵となると示唆されます。

引用元:ITやろう

コメント