- 最新ニュース

- プレスリリース

- サイボウズ、「kintone AIラボ」で開発中のAI機能をβ版として提供開始

- HEROZ、NZAMと共同でESG評価特化型AIエージェントを開発

- MIXI、ChatGPT Enterpriseを全従業員に導入、イノベーションと生産性向上を目指す

- LINEヤフー、夏季インターンシップで生成AIを用いたプロダクト開発プログラムを提供

- OpenAI、GPT-4.1ファミリーを発表!性能向上と多様なモデルで業務活用を支援

- AICX協会、AIエージェント導入支援の無料相談窓口を開設

- Meta、「Llama 4」シリーズを発表:高性能かつロングコンテキスト対応のマルチモーダルAI

- NEC、生成AI「cotomi」とAgentic AIを活用したセキュリティサービスを販売開始

- LINE、生成AIサービス「LINE AI」提供開始。返信内容やスタンプをAIが提案

- 東急コミュ、堺市営住宅にAIエージェントを試験導入

- 京都市立南大内小学校でJavaScriptの有効化を推奨

- 利活用系記事

最新ニュース

生成AI悪用わいせつ画像販売で初の逮捕者、国内初の摘発事例

警視庁は、生成AIを用いて作成されたわいせつ画像を販売した疑いで男女4人を逮捕しました。この事件は、急速に進化する生成AI技術の悪用が社会問題となる中、国内初の摘発事例として注目されています。逮捕されたのは、愛知県の小売業の男や埼玉県の会社員の男らで、生成AIソフトを利用し、わいせつな女性の裸体画像を生成し、オークションサイトでポスターとして販売していました。容疑者らは「手軽にもうけられる内職だった」と供述しており、無料の生成AIサービスで「脚を開く」といった指示を出し、実在しない女性のわいせつな画像を生成していたとのことです。今回の事件は、手軽に利用できる生成AIが悪用され、新たな犯罪を生み出す可能性を示唆する事例と言えるでしょう。

引用元:毎日新聞

グーグルに独禁法違反で排除命令、自社アプリ搭載強要でGAFAに初

グーグルが独占禁止法違反により排除命令を受けました。GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)と呼ばれる巨大IT企業に対する排除命令は今回が初となります。報道によると、グーグルは自社のアプリをスマートフォンなどに強制的に搭載させていた疑いがあり、公正な競争を阻害していたと判断された模様です。この排除命令が、今後のIT業界における競争環境にどのような影響を与えるのか、注目が集まっています。また、他のGAFA企業に対する規制強化の動きにつながる可能性もあり、今後の展開から目が離せません。

引用元:朝日新聞

新物質探索を加速する「元素反応性マップ」を機械学習で開発・公開

東北大学、NIMS、東京大学、産業技術総合研究所、京都工芸繊維大学は共同で、機械学習を活用した新物質探索のための「元素反応性マップ」を開発し、公開しました。実験で使用可能な80元素から、3種類以内の組み合わせ計85,320組を対象に、機械学習を用いて新物質の可能性が高い3,000組以上の元素の組み合わせを特定し、地図として提案しています。この元素反応性マップは、新物質探索の実験において、どの元素を組み合わせるべきかの指針を提供し、研究開発の効率化に貢献することが期待されます。実際に、このマップを活用した探索実験によって、既に2種類の新物質が発見されています。

引用元:東北大学

オルツとBytePlusが日本市場への生成AI事業で提携、国内データ保護基準に準拠

AI開発のオルツが、ByteDanceの技術を活用した企業向けサービスプラットフォーム「BytePlus」との提携を発表しました。この提携により、日本国内のデータ保護基準とセキュリティガイドラインに準拠したAIサービスが、2025年5月から順次提供開始される予定です。これまで、情報管理のリスクやデータプライバシーの懸念から、海外サーバーを利用するグローバルAIモデルの採用に躊躇していた日本企業にとって、国内最新GPUデータセンターで「BytePlus MLP」プラットフォームを実装・運用する本サービスは、安全なAI活用を可能にします。金融機関や重要インフラ事業者も、機密データを国外に流出させることなく、最先端のAIモデルを活用できるようになります。

引用元:jomo-news.co.jp

プレスリリース

サイボウズ、「kintone AIラボ」で開発中のAI機能をβ版として提供開始

サイボウズは、業務改善プラットフォーム「kintone」の開発中のAI機能を無償で試せる「kintone AIラボ」を2025年4月15日より順次開始します。このサービスでは、初めて公開される「アプリ作成AI」や、昨年発表された「kintone AIアシスタント(仮称)」から名称変更された「検索AI」を含むAI機能を体験できます。「アプリ作成AI」は、AIとのチャットを通じてアプリを生成する機能で、生成AIがアプリの要件を理解し、適切なフィールドを提案・生成するため、作成経験が少なくても希望に沿ったアプリ作成が可能です。「検索AI」は、kintoneの検索機能と検索拡張技術(RAG)を組み合わせ、アプリに蓄積されたデータを効率的に検索できる機能です。

引用元:topics.cybozu.co.jp

HEROZ、NZAMと共同でESG評価特化型AIエージェントを開発

HEROZ株式会社は、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(NZAM)と共同で、ESG(環境、社会、ガバナンス)評価に特化したAIエージェントを開発しました。このシステムは、上場企業の公開情報を自動的に収集・評価し、57個の細分化された項目に対して定量的な評価を行うことが可能です。大規模言語モデル(LLM)を含む複数のAI技術を活用し、ESG評価業務における担当者の知見を再現するアプローチを採用しています。従来、機関投資家がエンゲージメント業務の一環として行うESG評価には、時間的制約、評価の一貫性の担保、データの更新性の限界といった課題がありました。本システム導入により、最新情報に基づいた迅速な評価、評価対象銘柄の拡大、AIによる統一的かつ定量的な評価の実現が期待できます。

引用元:heroz.co.jp

MIXI、ChatGPT Enterpriseを全従業員に導入、イノベーションと生産性向上を目指す

MIXIは、全従業員を対象にOpenAIの企業向け生成AIサービス「ChatGPT Enterprise」を導入しました。今回の導入により、MIXIではイノベーションの創出と生産性向上を加速させることを目指します。具体的には、ChatGPT Enterpriseの高度な言語生成能力を活用し、AIを活用したゲーム開発やデザイン、顧客体験としての新しい付加価値の提供など、革新的な事業展開を視野に入れています。また、問い合わせ対応の自動化、社内ドキュメントの要約・翻訳、ユーザーデータ分析など、多岐にわたる業務でのChatGPT Enterpriseの活用を推進し、従業員が付加価値の高い業務に集中できる環境を整備することで、生産性の向上を図ります。

引用元:mixi.co.jp

LINEヤフー、夏季インターンシップで生成AIを用いたプロダクト開発プログラムを提供

LINEヤフーが2025年夏季インターンシップのエントリー受付を開始しました。エンジニア、プロダクトプランナー、ビジネスコンサルタント、デザイナー、データアナリストの5職種で、100以上のポジションから約230名を募集。実務経験を通して、LINEヤフーでの働き方やキャリアを探求できる機会を提供します。特にエンジニアコースでは、生成AIを用いたプロダクト開発に携わるプログラムや、LINEスタンプの開発など、全106ものプログラムを用意。過去には、インターンシップ参加者のアイデアが実際にサービスに実装された事例もあり、最先端の環境で実践的なチーム開発を経験できます。

引用元:lycorp.co.jp

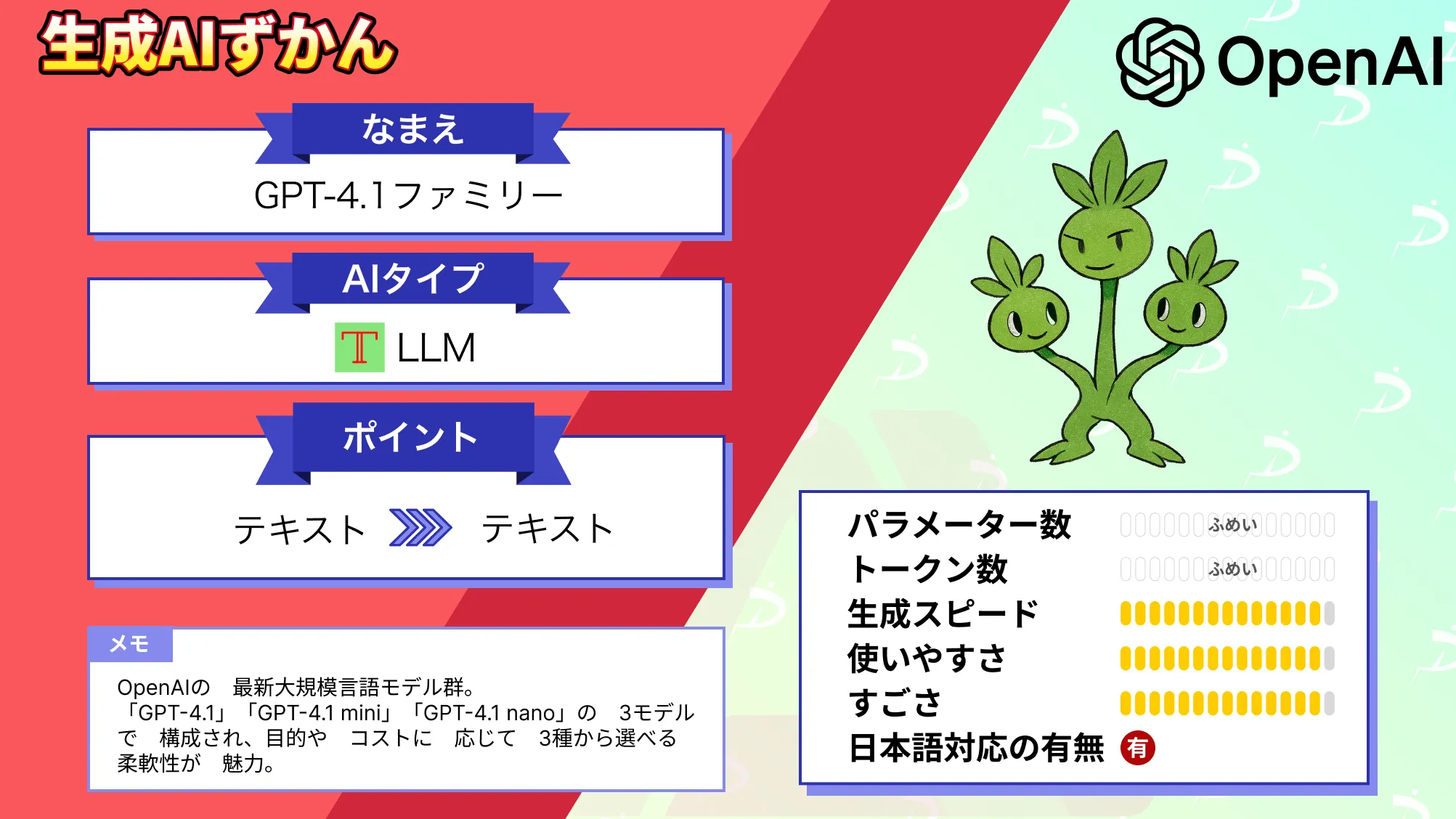

OpenAI、GPT-4.1ファミリーを発表!性能向上と多様なモデルで業務活用を支援

OpenAIは2025年4月15日、最新の大規模言語モデル「GPT-4.1」ファミリーを発表しました。このファミリーは、「GPT-4.1」「GPT-4.1 mini」「GPT-4.1 nano」の3つのモデルで構成され、それぞれ特徴的な性能と用途を持っています。中でも注目は、フラッグシップモデルである「GPT-4.1」です。従来のGPT-4oと比較して、コーディング能力、指示追従性、長文脈処理の3分野で大幅な性能向上が実現されています。特に、ソフトウェア開発ベンチマーク「SWE-bench Verified」ではGPT-4oを21.4ポイント上回る54.6%を達成し、コード生成や複雑な指示実行においてトップクラスの性能を誇ります。GPT-4.1ファミリーは、最大100万トークンまでの超長文コンテキストを扱えるため、巨大なコードベースや長大なドキュメントからの情報抽出も可能です。

引用元:weel.co.jp

AICX協会、AIエージェント導入支援の無料相談窓口を開設

一般社団法人AICX協会は、AIエージェント導入を検討している企業向けに、無料の「AIエージェント導入支援相談窓口」を開設しました。「何から始めればよいかわからない」「どのように活用できるのか不安」といった企業の悩みに対応し、AIエージェント導入における業界標準を確立を目指します。相談窓口では、個別の課題に応じた最適な導入プランやパートナー企業を紹介。業界の成功事例を共有し、導入のベストプラクティスを提供することで、企業の業務効率化と顧客体験向上を支援します。初回30分の無料面談では、専門家が直接企業担当者と対話し、必要な情報を提供します。大手コンサルティングファームやSIer、クラウドプロバイダーとの連携により、最適なソリューションを提案。

引用元:prtimes.jp

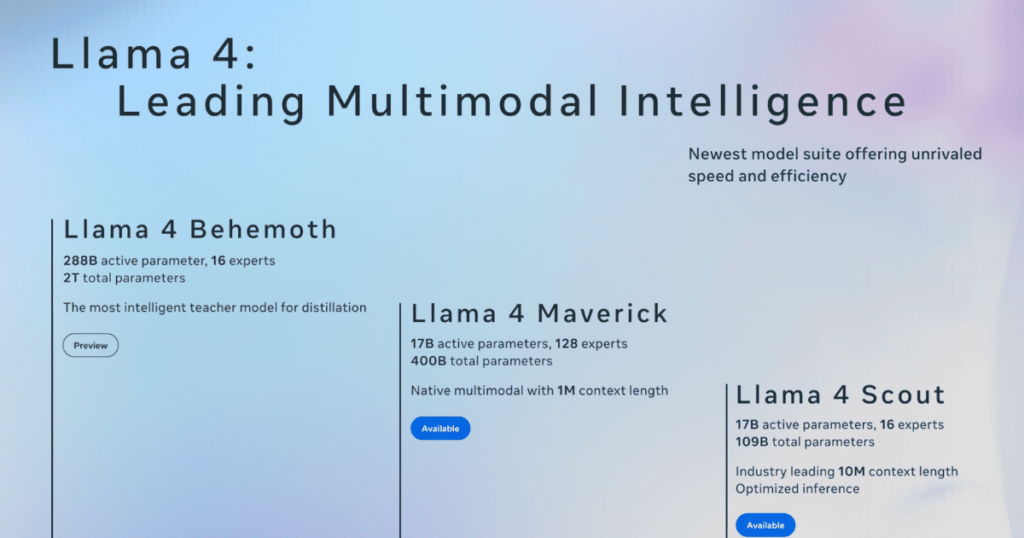

Meta、「Llama 4」シリーズを発表:高性能かつロングコンテキスト対応のマルチモーダルAI

Metaが最新AIモデル「Llama 4」シリーズを発表しました。このシリーズは、テキスト、画像、動画を統合的に扱えるマルチモーダルAIとして注目されています。特徴的なのは、Mixture of Experts(MoE)による効率的なモデル設計と、最大1000万トークンという業界トップクラスのロングコンテキストウィンドウです。Llama 4シリーズには、「Llama 4 Scout」「Llama 4 Maverick」「Llama 4 Behemoth」の3モデルが存在します。「Llama 4 Scout」は170億のアクティブパラメータを持ち、膨大なドキュメントの要約や解析に適しています。「Llama 4 Maverick」も同様に170億のアクティブパラメータですが、GPT-4oやGemini 2.0 Flashといった代表的なモデルを上回る性能を発揮します。これらのモデルはMetaの公式サイトやHugging Faceで入手可能で、WhatsApp、Messenger、Instagram Directなどのサービスでも試用できます。

引用元:profab.co.jp

NEC、生成AI「cotomi」とAgentic AIを活用したセキュリティサービスを販売開始

NECが開発した生成AI「cotomi(コトミ)」とAgentic AIを活用したセキュリティサービスが、2025年度上期から順次販売開始されることが発表されました。企業におけるセキュリティ対策の強化が求められる中、NECのAI技術を活用した新たなサービスが、どのように貢献するのか注目されます。詳細な情報は確認できませんが、AIを活用したセキュリティ対策に関心のある方は、NECの発表にご注目ください。

引用元:kabushiki.jp

LINE、生成AIサービス「LINE AI」提供開始。返信内容やスタンプをAIが提案

LINEヤフーは、コミュニケーションアプリ「LINE」に生成AIを活用した新サービス「LINE AI」と「LINE AIトークサジェスト」の提供を開始しました。「LINE AI」は、OpenAIなどのAPIを活用し、テキストでの質問応答や画像分析、画像生成が可能な無料サービスです。「AIテキスト」機能では、質問に対してAIが回答したり、画像から情報を抽出したりできます。「AIキャンバス」機能では、テキストで指定した条件に基づいて画像を生成し、ダウンロードや共有が可能です。「LINE AIトークサジェスト」は、直近のトーク内容に基づき、返信文言やLINEスタンプを提案する機能です。

引用元:phileweb.com

東急コミュ、堺市営住宅にAIエージェントを試験導入

東急コミュニティーは、堺市営住宅管理センターの窓口に、ティファナ・ドットコムが提供する対話型AIエージェント「アバター接客さくらさん」を試験導入しました。入居者や入居希望者からの問い合わせにAIが自動で対応し、家賃の支払い方法や各種申請、退去手続きのサポート、入居条件や空室情報の確認方法などを案内します。このAIエージェントは、英語・中国語・韓国語の同時翻訳機能を備えており、外国人入居者への対応も可能です。AIによる一次対応で解決しない場合は、職員が遠隔で対応することで、スムーズな問題解決を目指します。今回の試験導入の目的は、AI技術を活用して職員の業務効率化を図るとともに、入居者や入居希望者の利便性を向上させることです。

引用元:re-port.net

京都市立南大内小学校でJavaScriptの有効化を推奨

京都市立南大内小学校のウェブサイトでは、文字サイズや配色変更機能を利用するためにJavaScript(アクティブスクリプト)の有効化を推奨しています。JavaScriptが無効の場合でも、ブラウザの表示メニューから文字サイズを変更することが可能です。ウェブサイトの利便性向上のため、JavaScriptの利用を検討ください。

引用元:cms.edu.city.kyoto.jp

利活用系記事

しまむらのプリーツシャツコーデをAI「ChatGPT」と一緒に考えてみた

しまむらのプリーツシャツを使ったコーディネート提案を、AI「ChatGPT」と共同で行ったブログ記事が公開されました。記事内では、2025年4月15日に発売された書籍「柳谷智宣の超ChatGPT時短術 今日から仕事で使える実践35テク」も紹介されています。ブログ記事では、ChatGPTを活用することで、普段のコーディネートに新たな発見やアイデアを取り入れることができる可能性を示唆しています。

引用元:miyu-shimamura.blog.jp

コメント