最新ニュース

AI法案が衆院内閣委で可決、ディープフェイクポルノ対策強化へ

人工知能(AI)の利活用推進を目的としたAI法案が、衆院内閣委員会で可決されました。この法案は、AI技術の研究開発や人材育成を支援する一方で、国民の権利や利益を害する事案が発生した場合、AI提供企業への原因究明や情報提供を求め、国が調査・指導を行うことを盛り込んでいます。特に問題視されたのが、AI技術を悪用した「ディープフェイクポルノ」の拡散です。政府は、AI戦略本部を設置し、既存の法律や自主規制などを組み合わせて対応する方針を示し、対応が難しい場合は既存法の改正も視野に入れています。与野党は共同で、ディープフェイクポルノ対策を強化する付帯決議を採択しました。

引用元:毎日新聞

横浜市がNTT東日本と連携しRAG実証実験で生成AIの活用を検証

横浜市はNTT東日本の支援を受け、RAG(検索拡張生成)の実証実験を実施しました。選挙管理事務では約4500ページの資料を基にRAG環境を構築し、選挙関連の問い合わせ対応に活用した結果、回答精度は約9割に達しました。一方、権利擁護業務においては根拠法令やマニュアルなどのデータが多岐にわたるため、現時点では問い合わせに対する適切な結論を導き出すことが困難であるという結果となりました。データ活用業務では、生成AIの活用が見込める箇所を洗い出し、RAGを活用するか、大規模言語モデル(LLM)のみを活用するかの使い分けが重要であることがわかりました。

引用元:nikkei.com

生成AIがユーザーの知識レベルを”忖度”?知識支援付き翻訳の進化に注目

生成AI「Grok」が、ユーザーの知識レベルに合わせて翻訳結果を調整する「知識支援付き翻訳」とも呼べる機能を進化させている事例が報告されました。AIが過去のプロンプトを学習し、ユーザーのニーズに合わせて情報提供を最適化することで実現しています。単なる翻訳にとどまらず、ユーザーの知識レベルを考慮した、より深い理解を支援する可能性を示唆しています。AIによる「適応型翻訳」や「知識支援付き翻訳」の進化は、翻訳のあり方を大きく変え、よりパーソナライズされた情報提供を可能にするかもしれません。

引用元:hatenablog.com

教科書と生成AIが連動 豊富な教材の連携機能も【東京書籍】

東京書籍は、AI教材やDX教材、CBT、デジタル教科書などを紹介する記事を掲載しました。特に注目は、教科書と生成AIが連動した対話型学習サービスです。AIが学習者一人ひとりの疑問に即座に対応し、読む、聞く、書く、話す力を育成します。カスタマイズ機能も搭載し、学習意欲の向上をサポートします。また、学習者同士がアバターを通して交流できるドリル学習も提供し、全国の学習者と繋がることが可能です。

引用元:kknews.co.jp

ABEJAが大幅続伸、同社AIモデルが米国OpenAI社のプラットフォームで利用可能に

ABEJA(5574.T)が大幅続伸。ABEJAが開発したAI小型リーズニングモデル「ABEJA QwQ-32B Reasoning」が、OpenAI社のプラットフォームで利用可能になったことが挙げられます。このモデルは、高度な推論能力を持ちながら、小型で効率的な運用が可能な点が特徴です。ABEJAのAI技術が、世界的なプラットフォームで認められたことで、今後の成長への期待が高まっています。

引用元:kabushiki.jp

PKSHA Technology、AI事業好調で大幅増収増益

PKSHA Technology(3993)の2025年9月期第1四半期決算が発表され、AI事業の成長が牽引し、売上収益は前年同期比25.9%増の48.64億円、事業利益は32.5%増の10.39億円と大幅な増収増益を達成しました。好調な業績を受け、通期予想も増収増益を見込んでおり、AIソリューション需要の拡大を背景に、同社の持続的な成長が期待されます。

引用元:Yahoo!ファイナンス

茨城高専、AI未来探究プロジェクトを始動

茨城高専では、生成AIを教育現場へ積極的に導入する先駆的な試みとして、1年生20名が参加する「AI未来探究プロジェクト」を実施しました。学生たちはSDGsに関する課題解決アイデアを、従来の技法と生成AIの両方を用いて考案し、その成果を学内コンテストで発表しました。コンテストでは、「重度障がいのある方とのコミュニケーション支援装置の開発」チームが最優秀賞を受賞しました。次年度は、学会やコンテスト発表など、対外的な成果を目標に活動を継続する予定です。

引用元:ibaraki-ct.ac.jp

大和総研の新入社員がAWS認定資格全12資格を取得

大和総研の新入社員が、Amazon Web Services(AWS)認定資格の全12資格を取得したことが発表されました。資格取得までの道のりや勉強法は、クラウド認定資格の取得を目指す方にとって有益な情報となるでしょう。大和総研は、先端テクノロジーやAI・データサイエンス技術を駆使し、デジタル社会を牽引するビジネスパートナーを目指しています。

引用元:dir.co.jp

プレスリリース

SHIFT AI、生成AIプロンプト活用ハンズオンコースを2025年4月18日より提供開始

株式会社SHIFT AIは、法人向けに「生成AIプロンプト活用ハンズオンコース」を2025年4月18日より提供開始します。企業のDX推進を支援し、AI人材育成と業務自動化を加速させることを目的としています。本講座では、ChatGPTなどの生成AIにおけるプロンプト設計技術を、実践的なハンズオン形式で習得します。企業が抱える「AIに意図を正確に伝えるプロンプト設計の難しさ」という課題に対し、効果的なプロンプト設計技術を体系的に学ぶことで、業務現場でのAI活用力を高めることを目指します。

引用元:prtimes.jp

FIXERが三重テレビ特別番組「LEGEND~よみがえる三重の偉人列伝~」に生成AIで制作協力

株式会社FIXERは、三重テレビ特別番組「LEGEND~よみがえる三重の偉人列伝~」において、生成AIを活用した番組制作協力を行うことを発表しました。FIXERは、取材で得られた偉人たちの容姿、性格、趣味などの情報をもとに、生成AIを活用してキャラクターアニメーションを制作。これにより、三重の偉人たちを令和の時代に蘇らせる試みです。FIXERは、最新のAI技術を駆使し、歴史上の人物を新たな形で表現することで、視聴者に新たな発見と感動を提供するとのことです。

引用元:fixer.co.jp

ウェビナー『生成AI導入で生産性向上!DX推進を加速させる最新戦略』開催

AIポータルメディア「AIsmiley」主催のウェビナー『AIsmiley AIエージェントサミット2025春』が、2025年4月28日に開催されます。このウェビナーでは、「生成AI導入で生産性向上!DX推進を加速させる最新戦略」をテーマに、AIエージェントの導入による業務効率化や、最新動向、生成AIを活用した開発における課題と解決策などが紹介される予定です。特に、営業アシスタントとしての検索システムや、製造業における設計・品質保証領域、開発領域でのAIエージェント活用事例に焦点を当てます。

引用元:flywheel.jp

BtoB企業向け、生成AI×営業オンラインセミナーが2025年5月20日に開催

BtoB企業向け、生成AI×営業オンラインセミナーが2025年5月20日に開催されます。セミナーでは、ChatGPT、Midjourney、Copilotといった進化の著しいAI技術について、BtoB企業がどのように活用できるのか、具体的な事例を基に解説。「AIの力で、ビジネスの未来を切り拓く」をテーマに、営業部門にフォーカスしたAI活用の実践的なノウハウが紹介されます。組織や人員の変更を伴わずに、現状のまま営業DXを推進する方法も提案されるとのことです。

引用元:konishi-p.co.jp

ドーモ、自律型AIエージェントの構築ツール「Agent Catalyst」を発表

Domoの日本法人であるドーモは、自律型AIエージェントを構築するためのツール「Agent Catalyst」の提供を2025年4月17日に発表しました。このツールは、Domoのプラットフォーム上で稼働するAIサービス「Domo.AI」を強化するもので、リアルタイムなデータ活用とパーソナライズされたアクションを可能にし、業務プロセスの円滑化を目指します。Agent Catalystによって構築されたAIエージェントは自律的に動作し、状況に応じてインテリジェントに適応することで、複雑なビジネス課題の解決に貢献することが期待されています。

引用元:zdnet.com

住友電工情報システム、生成AIと電子承認・電子決裁システム連携プラグインの開発を支援

住友電工情報システム株式会社は2025年4月18日、生成AIと電子承認・電子決裁システムを連携させるプラグインの開発を支援すると発表しました。RAG(Retrieval-Augmented Generation)を活用することで、業務効率化や意思決定の迅速化に貢献することが期待されます。この連携により、申請書類の作成支援や承認ルートの自動選択、過去事例の参照などが容易になり、承認・決裁業務における時間や手間を大幅に削減できる可能性があります。

引用元:ehime-np.co.jp

利活用系記事

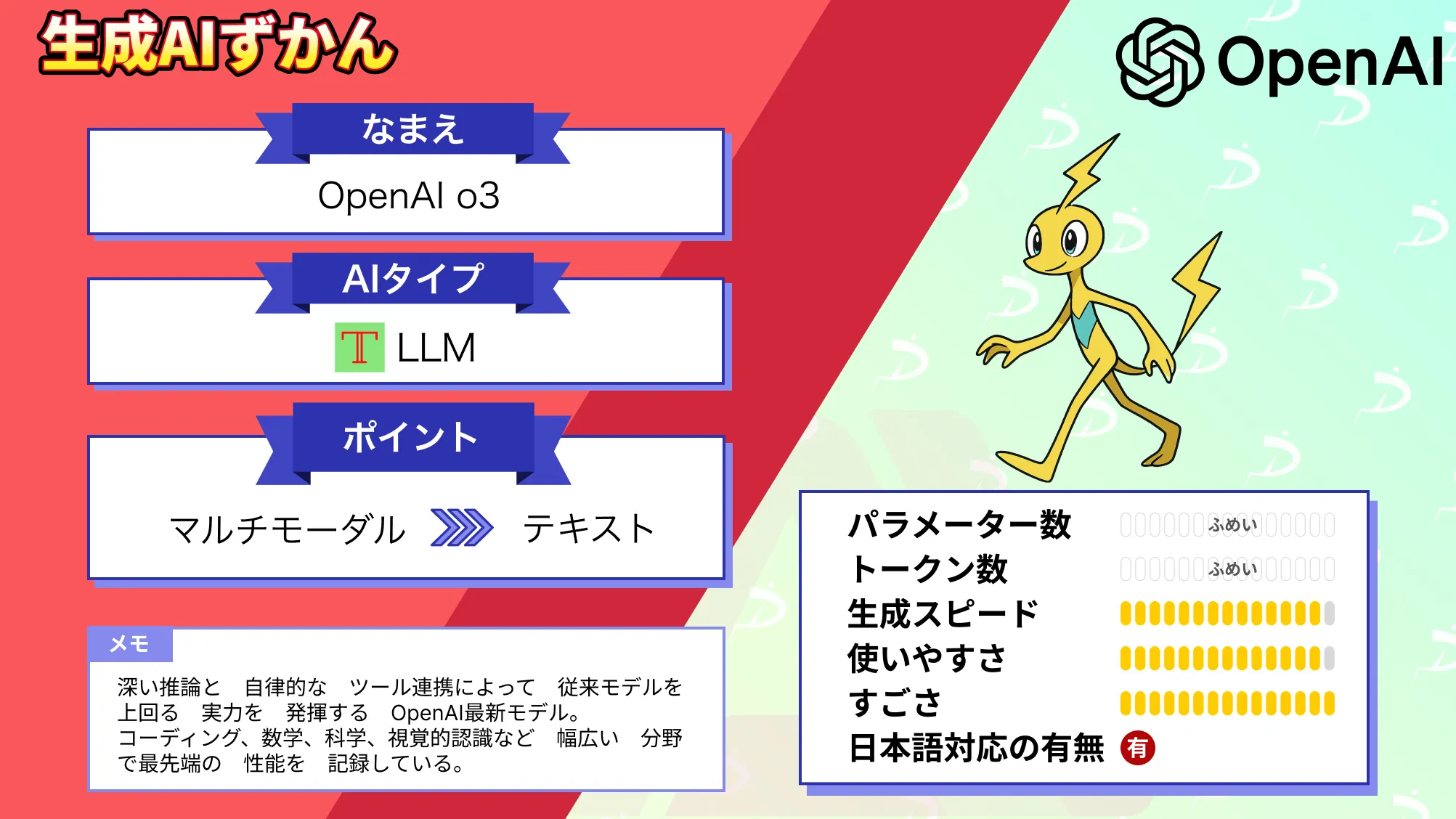

OpenAI史上最高の推論モデル「o3」使い方・性能比較・料金まで徹底解説

OpenAIが、2025年4月17日に最新の大規模言語モデル「o3」をリリースしました。「o3」は、従来モデルと比較して「より長く考えてから回答する」ことを特徴とし、ウェブ検索、コード実行、ファイルや画像の解析、画像生成といったあらゆるツールを自律的に組み合わせて問題解決できる初のモデルです。記事では、旧世代モデル「o1 pro」との比較検証も実施。「o3」は様々なタスクにおいて「o1 pro」を上回る性能を発揮しています。

引用元:weel.co.jp

ChatGPT代筆メールは教授にバレる?丁寧すぎる文面に潜むリスク

初めて話す教授へのメールをChatGPTに代筆してもらったものの、丁寧すぎる表現が気になるという質問がYahoo!知恵袋に投稿されました。AIが生成した文章は、時として人間にはない過剰な丁寧さや、紋切り型の表現を含んでいる場合があります。AIツールを利用する際は、生成された文章を鵜呑みにせず、必ず自身の言葉で修正・加筆することが重要です。特に、初めての相手に送るメールや、重要な内容を伝えるメールの場合は、より慎重な確認が必要です。

引用元:Yahoo!知恵袋

生成AIを使いこなす人材になる全手順【必要なスキルや学び方&活用法】

生成AIを使いこなす人材になるための学習手順と活用法について解説する記事です。生成AIを使いこなすとは、コスト以上の価値を得ることを指し、そのためには前提知識の理解が不可欠であると述べています。記事では、生成AIの基礎知識、プロンプトエンジニアリング、情報リテラシー、論理的思考力の4つのスキルが必要であると説明。具体的な活用法として、メールやレポートの作成、図表・グラフ作成、文章要約・翻訳、調査・情報収集、アイデア出し、思考整理などを挙げています。

引用元:sejuku.net

ChatGPT・Geminiで使える多様なプロンプト集が公開

ChatGPTやGeminiといったAIチャットツールで活用できるプロンプト集「すべてのプロンプト一覧(9415)」が公開されています。このプロンプト集は、様々なシチュエーションに対応できる多様なプロンプトを網羅的にまとめたものです。AIチャットツールをより効果的に使いこなしたいユーザーにとって、アイデアの宝庫となるでしょう。創造的な文章作成、効率的な情報収集、あるいは問題解決など、それぞれの目的に合ったプロンプトを見つけることで、AIとの対話がよりスムーズかつ有益になることが期待できます。

引用元:chapro.jp

コメント